En Côte d’Ivoire, la recrudescence d’actions violentes commises par des individus encagoulés, souvent lourdement armés, soulève une question fondamentale et troublante : s’agit-il d’opérations d’État sous couverture ou d’actes criminels perpétrés par des individus ou milices non affiliées aux autorités ? Dans un climat politique sensible et marqué par des tensions sécuritaires persistantes, distinguer les agents encagoulés d’État des criminels ordinaires devient un enjeu crucial pour la population, les observateurs, et les défenseurs des droits humains.

Voici quelques éléments d’analyse pour tenter de faire la distinction.

1. Le contexte d’intervention : un premier indice capital

Les encagoulés d’État interviennent généralement dans le cadre d’opérations prétendument légales, même si elles ne sont pas toujours annoncées officiellement. Cela peut inclure des arrestations musclées de leaders d’opposition, des descentes dans des quartiers dits « sensibles », ou des opérations de répression en période de tensions politiques.

Les criminels ordinaires, en revanche, opèrent dans un contexte de vols, braquages, enlèvements ou extorsions, souvent de nuit, et ciblent des civils sans distinction politique.

Exemple concret :

Des encagoulés qui surgissent à 5h du matin pour arrêter un opposant politique sans mandat mais avec des véhicules banalisés peuvent être liés à une unité spéciale. Ceux qui attaquent une station-service à 22h sont plus probablement des bandits.

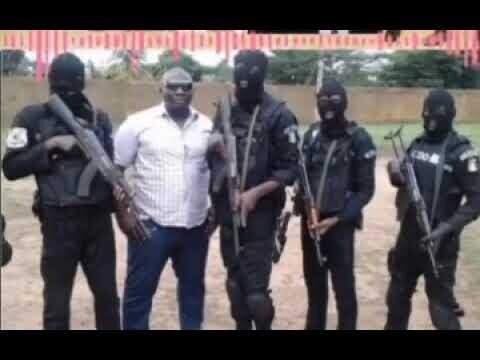

2. L’équipement et la coordination

Les encagoulés liés à l’État utilisent souvent un équipement standardisé et professionnel :

- tenues noires ou militaires

- bottes tactiques

- gilets pare-balles

- radios de communication

- armes sophistiquées (Kalachnikov, Famas, etc.)

Leurs actions sont coordonnées, rapides, silencieuses, souvent accompagnées de véhicules 4×4 banalisés ou de pick-ups sans plaques.

Les criminels ordinaires, eux, sont plus désorganisés. Ils peuvent porter des cagoules artisanales, des habits disparates, et utilisent souvent des armes de fortune ou de petits calibres. Leurs véhicules sont souvent volés ou non immatriculés.

3. Le traitement réservé aux victimes

Les encagoulés d’État sont souvent signalés dans des affaires d’enlèvements ciblés, de détentions arbitraires, voire de tortures en lieu secret, mais sans demande de rançon. Ces victimes réapparaissent parfois après des jours ou des semaines, souvent traumatisées, avec des récits évoquant des menaces liées à leur engagement politique ou militant.

Les criminels ordinaires, eux, agissent généralement pour l’appât du gain. Ils demandent des rançons, fouillent les domiciles pour voler objets de valeur et argent. Leurs actes sont motivés par le profit immédiat, non par un objectif politique ou stratégique.

4. Les réactions officielles ou leur absence

Quand les encagoulés sont liés à l’État, les autorités réagissent souvent par :

- le silence,

- des justifications vagues,

- ou le déni complet de toute implication.

Parfois, le gouvernement finit par reconnaître qu’il s’agit d’unités spéciales de sécurité, sans donner plus de détails sur leur mandat.

En cas de crimes classiques, la police ou la gendarmerie ouvre généralement une enquête (même si les résultats tardent souvent). Des communiqués officiels sont parfois publiés, et des suspects peuvent être arrêtés.

5. Le profil des cibles

Les encagoulés étatiques visent :

- des opposants politiques,

- des journalistes,

- des activistes des droits humains,

- des jeunes leaders d’opinion,

- des témoins gênants.

Les criminels ordinaires, eux, n’ont aucun profil ciblé : ils s’en prennent à tout le monde, sans distinction idéologique ou politique.

6. Les témoignages et vidéos : éléments cruciaux

De nombreuses arrestations ou agressions par des encagoulés sont filmées discrètement par des riverains ou documentées sur les réseaux sociaux. Certains détails peuvent alors émerger :

- Le langage utilisé (français militaire ou argot local ?)

- La méthode d’intervention (professionnelle ou désordonnée ?)

- Les slogans ou insultes (liés à la politique ou au vol ?)

- Les plaques de véhicules ou leur absence

7. La parole des victimes et des ONG

Les ONG comme Human Rights Watch ou Amnesty International, ainsi que la Ligue Ivoirienne des Droits de l’Homme (LIDHO), jouent un rôle fondamental dans la distinction entre ces deux types de violence.

Leurs rapports annuels, enquêtes sur le terrain et entretiens avec les victimes permettent de tracer des lignes entre :

- violences politiques ciblées,

- crimes d’opportunité.

Une frontière volontairement floue ?

Dans certains cas, des milices privées ou des groupes paramilitaires agissent en marge de l’État, tout en bénéficiant de sa protection tacite. D’où la difficulté croissante de faire une distinction claire.

La vigilance citoyenne, l’observation constante des ONG et une presse libre et courageuse sont donc les seules garanties pour démasquer les auteurs véritables de ces violences encagoulées.

Pour ceux qui veulent lire davantage sur le climat sécuritaire en Côte d’Ivoire et la distinction entre violences étatiques et criminalité ordinaire, suivez les publications de l’Observatoire Ivoirien des Droits de l’Homme (OIDH) et des journalistes d’investigation locaux.

Articles recommandés: Crypto pour les Ivoiriens